jóvenes diosas del estío

Los veranos de cada uno, sobre todo los de la infancia, siguen llenos de su propia mitología.

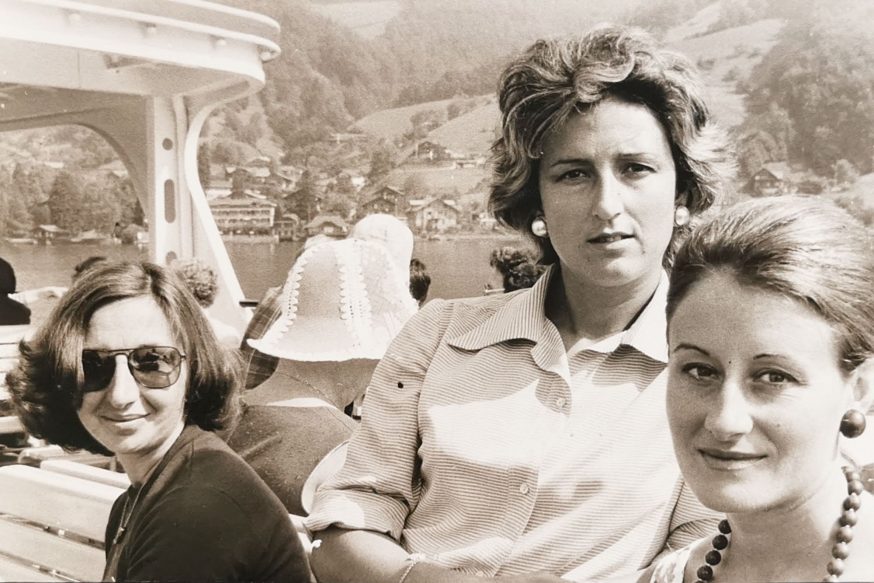

En los míos, veranos de playa en sitio “bien”, las criaturas mitológicas más valiosas, junto a las niñas adolescentes, son las madres. Las madres jóvenes.

La vida de playa es de ellas por derecho propio. Ellas la organizan y le dan vida, la ritman alrededor de su lógica armoniosa y esforzada de compras, crianza, limpieza, comidas y compañía.

La capacidad que tienen algunos seres de crear armonía a su alrededor, como aquella chica de La mitad del cielo que era capaz de hacer un delicioso arroz con leche con lo único que quedaba en una despensa arruinada (un poco de leche, una cucharada de azúcar, dos de arroz y una yema de huevo), siempre me ha parecido fascinante, y es una de las cosas que más admiro entre todas las virtudes sorprendentes de los seres humanos.

Ahora pienso que es curioso que recuerde mejor las cocinas de mis amigos de entonces, cuando teníamos cerca de 10 años, que sus cuartos o sus comedores. Recuerdo perfectamente sus cocinas, la luz que emitían desde el balconcito que daba a la calle de enmedio, el espíritu peculiar de cada una, su manera de estar limpias y arregladas, de ser eficaces y acogedoras. Cada una tenía la suya, y todas eran una representación gráfica de la madre que tenían detrás.

Todas esas madres no eran iguales.

De hecho, la mayoría no se parecían en nada.

Se distinguían no sólo por esa habilidad un poco misteriosa de saber levantar un clima y mantenerlo girando en vilo sobre nuestras cabezas, sino sobre todo, por lo genuino del interés que sentían por sus hijos.

También por su experiencia, por sus valores y por su sabiduría personal, claro, pero todas, cada una en la combinación que había elegido, me resultaban enternecedoras y de alguna manera subyugantes. (Hay alguna excepción, claro, pero no la comentaremos aquí.)

Su verano no era levantarse y marchar a comprar el periódico y a desayunar en el café con los amigos, y luego al aperitivo al borde de la playa.

Se levantaban temprano, bajaban a por el pan, limpiaban, ponían lavadoras, daban desayunos, sonreían, daban besos y achuchones, organizaban niños, compraban, pensaban un menú y lo preparaban, gestionaban una agenda abarrotada mejor que un ejecutivo de alto standing y a la una se ponían un turbante en el pelo y una camisa a juego con el bañador, se pintaban los labios y se bajaban a la playa.

A las dos menos cuarto se subían a terminar la comida, y a las dos subían los niños, duchados y listos para poner la mesa.

Las tardes eran diferentes, eran “más vacación” para estas mujeres que no tenían vacaciones como las de los demás.

Por las tardes se arreglan y salen al paseo. Van arriba y abajo, del Torreón al Voramar, dejando estelas de perfume que se funden unas con otras hiladas con soplos de brisa.

Como una tropa bien organizada, esas verdaderas cabezas de familia, con menos de cuarenta años y toda su coquetería en pie de guerra desfilan vestidas para la ocasión, con trajes camiseros que reverberan su sensualidad entre los macizos de flores del paseo.

Las Villas de Benicasim, vista desde el Torreón, 1972

Están morenas como diosas silvestres, los cuellos esbeltos y jóvenes adornados con preciosos collares de colores que hacen juego con los de sus trajes, piernas suaves y satinadas, las uñas de los pies pintadas y elegantes sandalias.

Los jerseitos de tirantes sugieren cómo era el bañador que se han puesto por la mañana, y tienen las mejillas sonrosadas de sol.

Andan enarbolándose a sí mismas como banderas, orgullosas y juguetonas, aderezadas de picardía.

Las Villas de Benicasim, vista desde el Voramar, 1972

Los macizos de petunias derraman su vibración ultravioleta sobre el cuidado césped de las villas.

Cascadas malva de glicinas y la espuma azul del plumbago en flor envuelven las pérgolas y hacen pensar a los que las miramos desde fuera en una vida de pequeños y grandes lujos.

Pero ellas son el verdadero lujo, avanzando felices y espléndidas, con las mejillas tersas y arrebolas y una sonrisa fresca coloreada de rouge.

¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan toda esa energía?

Del corazón. La sacan del corazón. Porque esa clase de mujeres tiene un corazón del tamaño del de una vaca.

Ése es el secreto.

Hoy, dos cremas frescas y fáciles de hacer para pequeñas diosas silvestres disfrutando de sus vacaciones a media jornada…